„Ich weiß gar nicht, warum du um die 10 Wochen so ein Gewese machst“, sagte T. beim Abschiedsbier vor meiner Abreise nach Neuseeland. „Manchmal sehen wir uns ein Jahr nicht, obwohl wir fast Nachbarn sind. Wenn du da mal auch einen ausgeben würdest!“

„‚weg sein‘, antwortete ich „ist nicht nur eine Funktion der Zeit, sondern auch des Raumes. Die wirkliche Distanz ist das Produkt von Zeit und Weg. Da kommst du bei 10 Wochen Neuseeland schnell auf das Äquivalent von lebenslänglich Eisenhüttenstadt. Da kann man schon mal ein Bier ausgeben.“

Das war, bei aller falschen Bescheidenheit, eine sehr schlaue und schöne Antwort, aber ob sie auch richtig ist, das ist eine ganz andere Frage.

Christchurch ist eine sehr seltsame Stadt (ich habe hier versucht es zu beschreiben und werde sicher noch mehr darüber bloggen), aber wenn man die Leere, die bizarre, von Erdbeben und Neuaufbau geschaffene Stadtlandschaft ausblendet … okay, und den Umstand, dass hier überall Weihnachtsdekor rumhängt, während die Temperatur 32 Grad beträgt … hat man nicht unbedingt das Gefühl, so weit weg zu sein, dass die nächste Landmasse, die noch weiter weg ist von Berlin, das Caley-Hochland auf dem Mond ist.

(Es gibt sogar Schnee in Christchurch, wie es sich für einen zünftigen Dezember gehört!)

Die Menschen sehen aus wie in Berlin.

Oder genauer gesagt, wie in Ostberlin, wie bei uns im Prenzlauer Berg. Dort gibt es zwar viele Ausländer, aber die kommen aus Frankreich, Island und Neuseeland. Türken und Araber sieht man im Gemüseladen oder in der Imbissbude und nach Feierabend fahren sie nach Hause in den Wedding.

Ich weiß nicht, was wir in Christchurch erwarten haben. Dass an jeder Straßenecke Gruppen von Maori ihre Kriegstänze tanzen? Nein, natürlich nicht, wir wussten, dass wir in ein mehrheitlich „weißes“ Land fahren. Nur dass sie so weiß sind … Hier staksen unglaublich viele Käselatten (oder -kugeln) wie ich selbst durch die Gegend, gerne mit Sommersprossen. Der denkbar ungünstigste Hauttyp für ein Leben unter dem Ozonloch.

Ich sag’s mal so: Wenn Gott gewollt hätte, dass dieser Hauttyp sich in diesen Breitengraden ansiedelt, dann hätte er statt Kiwi-Früchten Sonnencremebäume wachsen lassen!

(Und es weihnachtet sehr.)

Es sind auch sehr viele deutsche Touristen uterwegs. Man begegnet ihnen überall und man erkennt sie sofort an ihrer Outdoorkleidung.

Ja, es ist ein Klischee, aber es stimmt: Siehst du irgendwo, im Café, im Buchladen, manchmal sogar im Dschungel in der Regel paarweise auftretende, mit riesigen Fotoapparaten behängte Mammoth/Fjällräven/Vaude/etc.-Werbeflächen herumstolpern, kannst du sich sein, dass es sich um Deutsche handelt. Insbesondere, wenn sie kaum atmen können, weil sie die Outdoorkleidung zwei Nummern zu klein gekauft haben für den original Deutscher-im-Ausland-Presswurst-Look (TM).

Ich bilde mir aber auch ein, Landsleute, die sich mit Nicht-Outdoor-Kleidung tarnen, anhand ihrer Gesichter erkennen zu können, ohne dass ich sagen könnte, woran. Zur Not helfen sie einem auf die Sprünge: An unserem zweiten Tag hier kamen uns zwei junge Männer entgegen, Skaterboys, die von überall in der westlichen Welt hätten stammen können, bis uns das Wort „Currywurst“ entgegenschwebte. Ich weiß nicht, ob sie den Mangel an Currywurstbuden beklagten oder begrüßten, ich verstand nur dieses eine Wort, ein Wort wie ein Ausweis.

Ich find Deutsche im Ausland übrigens gar nicht grundsätzlich schlimm. Ich bin ja selber einer und dass ich keine Outdoorkleidung trage, liegt nicht daran, dass ich mich meines Deutschseins schämen würde, sondern liegt vor allem daran, dass ich nicht mehr geschafft habe, mir vor der Abreise welche zu kaufen. (Abschweifung in Futur II,5: Von allen Hosen, die ich je besessen haben werde, wird mir die liebste meine Fjällräven-Hose geblieben worden sein, die wegzuschmeißen ich mich trotz eines Loches am Hintern von einer unfreiwilligen Hosenboden-Rutschpartie auf Spitzbergen niemals habe trennen werde können.)

(Winterbeginn ist erst am 21. Dezember. Daher die herbstlichen Farben.)

Ich bin aber auch nicht besonders scharf drauf, hier ständig mit anderen Deutschen zu reden, da eine Reise um die Welt für mich auch ein klitzekleines bisschen mit der albern-romantischen Hoffnung verbunden ist, mal ein paar Wochen Urlaub von Currrywurst, GroKo und … dem Prenzlauer Berg machen zu können.

Letzteres ging gründlich in die Hose. Die Hipster sind überall mit ihren Bärten und Eisläden und Micro-Breweries, aber das ist schon wieder ein ganz anders Thema.

Christchurch jedenfalls ist eine sehr sehr weiße Stadt. Auf europäische Art weiß in Christchurch Central und dem eingemeindeten Hafenort Lyttelton, auf sehr amerikanische Art weiß in den Suburbs. Es gibt Teile von Berlin, in denen ich mich fremder fühle als in Christchurch Central. Vielleicht gilt das inzwischen für jede halbwegs westlich geprägte Innenstadt der Welt: Dieselben Schauspieler, das selbe Stück, anderes Bühnenbild. (An dessen Vereinheitlichung wird auch massiv gearbeitet, aber das ist ein Thema für einen anderen post.)

Letzte Woche war ich bei einer Literatur- und Musikperformance unter dem Motto „Decolonise your tongue – an evening of Pasifika music, poetry and performance “. Die Künstler kamen von den Fidschis, von Samoa oder waren Neuseeläänder mit maorischer Abstammung.

Eine von ihnen war Daisy Lavea-Timo, die Siegerin der neuseeländischen Poetry Slam Finals 2017, die zusammen mit zwei SängerInnen und einem Gitarristen eine sehr coole Show ablieferte – auch wenn ich nicht alles verstand. Bei ihr und allen anderen Auftretenden, wie auch bei anderen Künstlern mit polynesischen Wurzeln, die ich seither traf, war ein Thema immer präsent: Die Identität. Als Teil der indigenen Kultur. Als Teil eines Kulturraumes, die aus ein paar kleinen, grünen Flecken in einer unendlich großen blauen Fläche besteht. Eine Identität, auf die man stolz ist. Ein Stolz ohne Bruch, ohne Fragezeichen.

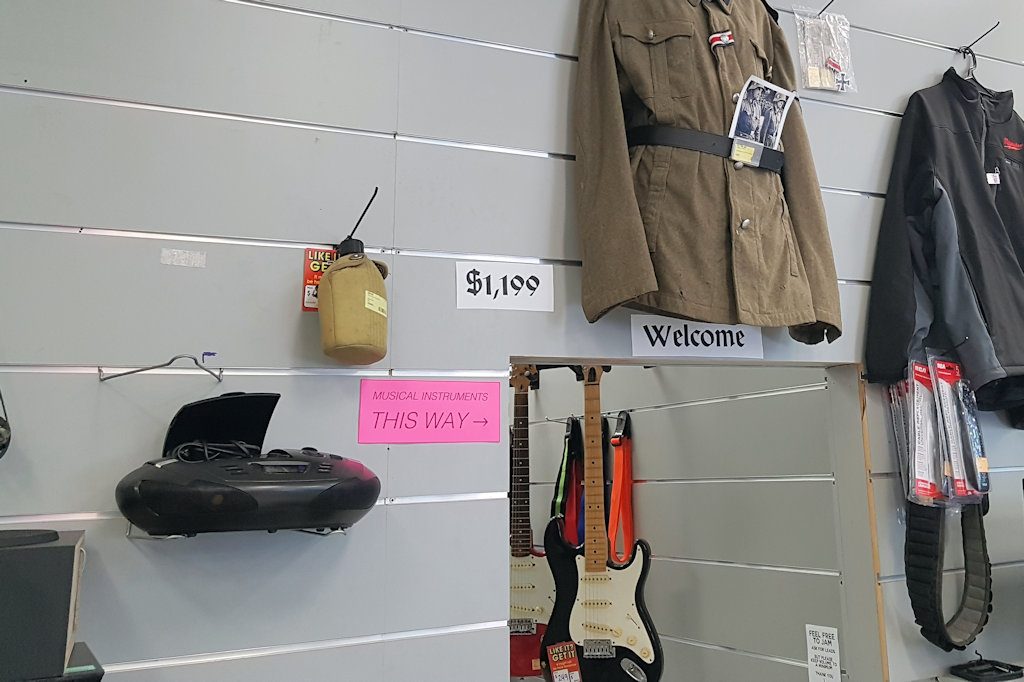

(Manchmal wird man sehr unvermittelt an die deutsche Vergangenheit erinnert, zum Beispiel beim Gitarrekaufen im Pawnshop.)

Das ist bei Polynesiern natürlich eine andere Geschichte als bei den Outdoorklamottenträgern. Zum einen haben sie noch keinen Weltkrieg vom Zaun gebrochen, zum anderen war ihre Kultur und Identität ernsthaft vom Verschwinden bedroht. Durch Kolonialismus, Missionierung und die Verführungskraft der westlichen Kultur. Das Eigene zu bewahren, darauf stolz zu sein und dafür einzutreten ist Emanzipation – und vielleicht ist es kein Zufall, dass es bisher vor allem Frauen waren, die ich darüber sprechen hörte; Frauen für die die Emanzipation der Frau und die Emanzipation ihres Volkes zwei Seiten derselben Medaille waren.

Ich war nie stolz darauf, deutsch zu sein, aber immer froh darüber. Und manchmal empfinde ich doch so etwas wie „Kollateralstolz“ – stolz auf Dinge, die nicht meine Leistung sind. Der deutsche Wald. Die deutsche Sprache. Die deutsche Kultur, Winterreise und Wintermärchen und Zauberberg. Rouladen, Schwarzbrot, Pellkartoffeln. So Sachen halt.

(Rouladen und Schwarzbrot kannste knicken, aber Pie ist eine sehr gute Übergangslösung! Im Bild: „Steak Pie“)

Ich habe mir nie große Gedanken über mein Deutschsein gemacht und mich nicht für besonders „typisch deutsch“ gehalten, denn damit habe ich Dinge verbunden, die ich für mich scheinbar nicht galten: Gehorsam, Pflichtbewusstsein, Pünktlichkeit, Ordnung, diese ganzen deutschen – eigentlich preußischen – Tugenden.

Was Deutschsein aber wirklich ausmacht, wie deutsch ich selber eigentlich bin, merke ich erst richtig, seit ich eine niederländische Freundin habe und sehr viel Zeit in unserem Nachbarland verbringe. Zentraler Bestandteil der deutschen Identität, viel mehr als die oben genannten Tugenden, ist etwas, dass ich „vorbeugende Unfreundlichkeit“ nennen würde. Aber darüber schreibe ich ein andermal, wenn ich das Klischee des freundlichen Neuseeländers unter die Lupe nehme.

(Weiß ich jetzt auch nicht, wie ich auf das Bild komme.)

Neulich jedenfalls war ich bei einer Vernissage. Es gab Bier (kleiner Geheimtip für Neuseelandreisende, bitte nicht weitererzählen: Vernissagen sind eine der besten Möglichkeit, sich in Neuseeland einen lustigen Schwips anzutrinken, ohne hinterher einen Schuldenberater aufsuchen zu müssen; eine andere ist BYO, worüber auch noch zu berichten sein wird). Das Bier kam von einer Christchurcher Brauerei. Man kann sich Bier direkt vom Fass in Plasteflaschen zum Mitnehmen abfüllen lassen.

(Was anderes war zum Größenvergleich gerade nicht zur Hand.)

Oben abgebildeter Flasche (die ich als Corpus delicti konfiszierte), behauptet auf ihrem Etikett, es handele sich um 500 ml. Ich fragte, ob das ein Versehen sei oder ein Gag, aber alle Anwesenden behaupteten steif und fest, nein, nein, das stimme schon, wenn da 500 ml draufstehe, dann seien da auch 500 ml drin, woraufhin ich mich dazu hinreißen ließ, den Satz auszusprechen: „I’m german, I know what half a litre of beer looks like“.

Später klärte sich alles auf: Es handelte sich um eine 1,25L-Flasche, beim Abfüllen waren nur die entsprechenden Etiketten gerade nicht zur Hand gewesen. (Was für den kleinen Ordnungsbeamten, der als Teil meiner deutschen Seele in mir wohnt eigentlich schon schlimm genug war.)

Epilog:

Gestern Abend sind wir von Christchurch auf die Nordinsel gereist. Ich schreibe den Text in einem Bungalow an der Steilküste, 100 Meter über dem Meer, mit wunderbarem Blick, ein Schmetterling tanzt über die Veranda, seltsame Vögel … singen würde ich es nicht nennen, denn der eine klingt wie eine quietschende Tür, der andere wie eine SMS-Benachrichtigung … machen Geräusche und alles in allem fühlt es sich jetzt in diesem Moment doch sehr anders an als in Prenzlauer Berg oder Eisenhüttenstadt